目次

1.はじめに

日本国内に住んでいる以上、地震や台風といった自然災害の発生からの被害は避けられないのが現実です。

特に2024年では新年早々発生した石川県の能登半島地震。

8月には宮崎県の日向灘地震など震度6以上の地震と震度5以上の地震は2023年の3倍以上と観測されています。

災害時には多くは停電を伴うことは避けられないです。

そして、元の生活に復旧するまでに時間が掛かり、生活に大きな影響を及ぼします。

そんな、自然災害時に活躍が期待されている家庭用蓄電池。

ただ、家庭用蓄電池が実際どのように活用されるのか、そもそも蓄電池設置で損する人・得する人の観点から賢い選び方や設置時のポイントについてご紹介していきます。

現在、ご家族のためにも防災対策として何が最適か気になる方はぜひ最後までご覧ください。

2.停電時に家庭用蓄電池は本当に使えるの?

防災対策で家庭用蓄電池を導入する際は、停電時の使用方法をしっかり把握しておくことが重要です。

使い方を確認せずに運用を始めると、万が一に「停電時に蓄電池が使えない!」というトラブルが発生する可能性があります。

こちらはご自身そしてご家族の命にも関わることなのでしっかりを理解しておきましょう。

2.1 家庭用蓄電池の機能の確認

家庭用蓄電池と一言で言ってもさまざまな機能を持ち合わせております。

主な機能として5つの機能があります。

それぞれの機能について解説していきます。

①FIT(固定価格買取制度)を利用している際に活用する「経済優先モード」

「経済優先モード」とは、電気料金が安い夜間の電力を活用して、電気代を節約するために充電と放電をコントロールする方法です。

太陽光発電を併用する場合、発電した電力はまず家庭内で消費し、余った電力は売電することができます。

売電をしていない時間帯には、蓄電池に蓄えた電力が使えるので、FITが適用されている期間中はこの方法で大きなメリットを得られます。

②電気の自給自足として使用する「環境優先モード」

「環境優先モード」は、できる限り電力会社から電気を買わずに、自給自足を目指すことを目的としています。

このモードでは、以下の方法で電力をまかないます。

- 昼間は太陽光発電で得た電力を家庭で消費

- 余った電力は売電せずに蓄電池に蓄える

- 夜間は蓄電池に蓄えた電力を優先的に使用

この方法は環境に優しいだけでなく、電気代の節約にもつながります。

③ピーク時の電力を抑える「ピークカットモード」

「ピークカットモード」とは、電力消費が集中する時間帯に蓄電池からの電力を利用して、購入電力を減らし、コスト削減を図ります。

このモードでは、蓄電池からの電力供給と購入する電力のタイミングを調整することで、効率的に電気代を削減できます。

ただし、このモードが利用できるかどうかは蓄電池の機種によって異なるので確認が必要です。

④停電時に備える「蓄電優先モード」

「蓄電優先モード」は、台風や地震などによる停電に備えて、蓄電池に十分な電力を蓄えることを重視するモードです。

停電時に蓄電池の残量が不足すると、電気の供給ができないリスクがあるため、このモードでは日常的に蓄電を優先します。

蓄える電力量は、太陽光発電の発電量や家庭での電力使用状況に合わせて調整すると効果的です。

特に、台風が多い季節にはこのモードを活用することで停電への備えが強化されます。

⑤停電時に使用する「自立運転モード」

この「自立運転モード」は、停電時に蓄電池の電力を使うために必要なモードです。

停電が起きた際に、このモードに切り替えなければ、蓄電池に蓄えた電気を使用できないため、注意が必要です。

モードの切り替えが手動の場合もあるので、事前に取扱説明書で操作方法を確認しておくことが重要です。

このモードに切り替わると、蓄電池に電力が残っている限り、停電が解消するまで家庭に電気を供給し続けることができます。

2.2 停電時の家庭用蓄電池の注意点

停電時に電力会社からの電気の供給が止まっても冷静に対処できるよう、正しい使い方をマスターしましょう。

停電時の蓄電池の注意点について解説します。

①災害前の蓄電池の設定の確認する

こちら蓄電池の設定は自動と手動と選択できます。

突然の災害時に暗闇での操作は難しいので、自動で切り替わるように設定しておくがおすすめです。

事前に取扱説明書を確認しておくことで災害時に備えておきましょう。

②蓄電容量を把握する

停電時の電気の使用量は蓄電池の容量や電圧により異なり、一度に稼働できる家電の数や時間は蓄電池の容量により変動します。

停電時に消費される消費電力量を把握した上で必要な電力を蓄電しておくは必要です。

③通常時に電力を使い切らない

蓄電池は電気料金を減らせることは蓄電池を持つ上でのメリットです。

ただ、むやみに消費することはおすすめできません。

その理由として、災害時に蓄電量が残量ギリギリだと電気が使用できないケースもあります。

普段から電力は残せる蓄電優先モードを利用することをおすすめします。

2.3 自立運転モードの重要性

災害時は正常時に難なく行えていたことも情報が遮断されることにより混乱やストレスが増し、自ら手動で切り替える余裕がない場合が多いです。

自動切り替え機能が搭載された蓄電池を選ぶことで、停電発生時にスムーズに自立運転モードに切り替わり、電力供給を自動的に確保できるため、非常に安心です。

まずは、ご自身のご家庭の蓄電池が自立運転モードに対応しているかご確認しましょう。

3.家庭用蓄電池を設置して得する可能性がある人

電力料金の高騰や自然災害の増加に伴い、蓄電池の設置がライフスタイルや経済に与えるメリットが多くの人々に理解されています。

特に家庭用蓄電池を設置することで得られる可能性がある人々について詳しく解説します。

3.1 太陽光発電を設置していて、卒FITを迎えた・これから迎えるご家庭

家庭用蓄電池を検討する人の中には太陽光発電と併用して利用するのがおすすめです。

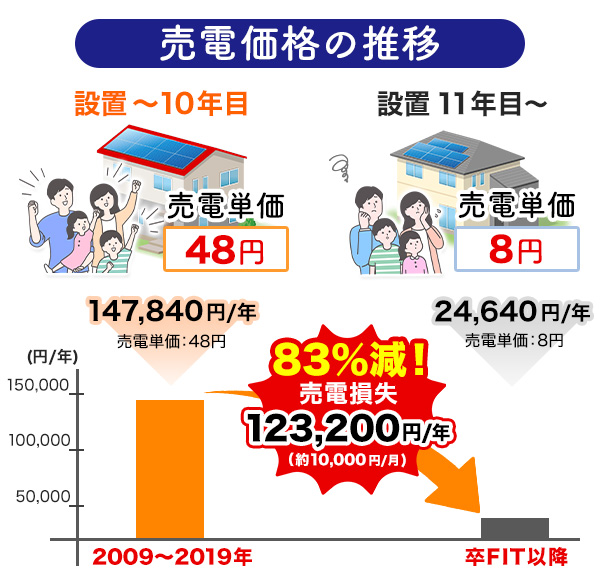

というのもFITが始まった当年の2009年では1kWhあたり48円で電気料金を売電できていました。

ただ、10年経過して卒FITとなった方の場合、電力会社にもよりますが7~9円台になり、83%減と大きな損失になってしまいます。

3.2 オール電化で電力を賄っているご家庭

オール電化の場合、その名の通り家庭で使用するエネルギーを電気で賄っているため電気依存度が高いです。

2024年6月使用分(7月請求)から電気代が大手電力会社10社全てで値上がりしており、前年比より40%以上高騰しています。

電気料が月々10,000円を超えているというご家庭にとっては蓄電池の導入で恩恵が見られます。

3.3 定住して生活するご予定のご家庭

こちらは、定住してご自身のご家庭のためにマイホームを検討あるいは保有している方にとって家庭用蓄電池の導入はこれからの生活にとっては切っても切れない関係になるかもしれません。

電気料金だけではありませんがエネルギーの料金の高騰は免れない結果となっております。

だからこそ、長く定住して生活するご予定のご家庭の場合、家庭用蓄電池は10年以上の保証を設けられているケースが多く、長く定住すればするほど初期費用も投資回収が見込めるのでおすすめです。

4. 家庭用蓄電池を設置して損する可能性がある人

メリットもあれば一定数デメリットも考えられます。

太陽光発電や家庭用蓄電池を導入することで損する可能性のケースを解説いたします。

4.1 短期間での引っ越しを予定しているご家庭

家庭用蓄電池の設置費用には一般的に100〜200万円以上の初期費用がかかってしまいます。

補助金を活用することで投資回収期間を短縮することはできますが、一般的な投資回収期間として7〜10年の期間が必要となります。

月8,000円の電気代削減効果があっても、3年間で約28万円の節約にとどまります。

4.2 電力消費量が極めて少ないご家庭

電力の消費が少ない場合は、家庭用蓄電池の設置でのメリットは少ないかもしれません。

ただし、蓄電池の価格はメーカーの種類や工事費用により大きく変動することがあります。

なので、現時点であまり電気料金において不便を感じていない場合では家庭用蓄電池の導入は逆にデメリットになるかもしれません。

4.3 寒冷地域にお住まいのご家庭

家庭用蓄電池に使われているリチウムイオン電池の性能は低温で著しく低下します。

具体的には気温が0℃以下の場合のケースだと容量が最大30%減少する可能性があります。

つまり、10kWhの蓄電池が実質7kWhしか使えない状況が発生します。

また、寒冷地仕様の蓄電池は20〜30%高価になる傾向があります。

5.家庭用蓄電池の選び方

条件によっては多く着目しないといけないところがあります。

今回は3つに厳選して解説いたします。

適切な容量・出力の理解、設置箇所の考慮、メーカーや補償の確認といった要素を理解して適切な家庭用蓄電池を選びましょう。

5.1 適切な容量・出力の理解

容量: 家庭の電力消費量に応じて適切な容量を選ぶ必要があり、容量が大きいほど多くの電力を蓄えられますが、初期費用も高くなります。

出力: 蓄電池が一度に供給できる電力の量(出力)も確認が必要で、高出力の蓄電池は、複数の家電や機器を同時に動かすことができます。

ただし、災害時(停電)に備える場合は必ず電力量を確認して、最低でも3日間は電気を使える容量を選ぶことをおすすめします。

5.2 コストと最終予算の把握

家庭用蓄電池設置の際は必ず、ご自身の家庭に最適な蓄電池なのか理解した上で設置しましょう。

また、補助金を活用して、初期費用だけでなく工事費用などにも充てられるどうかを確認することでどれだけお得になるしっかりと確認する必要があります。

5.3 メーカーや保証の確認

メーカーや補償の確認の場合、会社によってはいきなり自宅にお邪魔しては「実質無料!」と謳い、その後アフターフォローも連絡も無いような会社も存在するのも事実あります。

しっかりと会社情報や評判から信頼できるメーカーを選択することが重要です。

6. 家庭用蓄電池導入した方の声

蓄電池って聞くと、「どうしても高くて元が取れない」というイメージが先行しております。

ただ、補助金を活用することで設置費用を80%ぐらいになっている人もいます。

中には初期費用0円※1で設置した方や電気代500円※2を実現した方がいらっしゃたりと蓄電池設置と一言でいっても色々な恩恵が受けられます。

こちらでは実際の蓄電池を導入した方の口コミについてのご紹介いたします。

※1当社提携のローン使用の場合

※2基本料金はかかります

こちらでは実際の蓄電池を導入した方の口コミについてのご紹介いたします。

※1当社提携のローン使用の場合

※2基本料金はかかります

東京都の太陽光発電設置義務化、条件にもよるけど、設置費用は80%ぐらい補助金で賄えるのよね〜😁😁😁。んでもって、その後の電気料金を下げられるって考えると太陽光発電だけでなく蓄電池も導入した方がお得🉐🉐🉐よね〜!!!

— 🥔🥔🥔ポテチsiidssbc!! (@msadkids232) June 15, 2024

足場撤去も終わり太陽光発電システム設置工事だん

カナディアンソーラーのパネル5.46kWと

オムロン蓄電池12.7kWh全負荷ハイブリッド

諸々込めて約300万

ただし補助金(東京都太陽光+東京都蓄電池+国蓄電池+足立区太陽光発)がもらえる!アツい!

あ、EV🔌分岐工事しなおしたら◯◯万円かな…… pic.twitter.com/O9GtbNu0Sc— ちゃっこば😁 (@ChkbKobaan) May 18, 2024

【太陽光発電】

東京都は太陽光と蓄電池の補助金が大きいみたいで、ソーラーパートナーズを通して見積もり取得中。工事費込みで300万くらいするのが、補助金パワーで実質100万切るとな…

これは悪くないのかも。— ずささ。 (@umaumagon555) June 5, 2024

どの方も「お得よね!」だったり「悪くないかも」という声が目立ちますね。

また、この方々の特徴として、蓄電池設置に補助金を賢く活用しようとしていることが読み取れます。

蓄電池設置に関する補助金については現在、過去最大級の補助金が受け取れると行政も再生エネルギー問題についてに向き合う姿勢が確認できます。

一言で蓄電池と言っても蓄電容量等によって受け取れる補助金の条件も大きく異なります。

6.1 補助金の活用事例

もちろん全員が300万円相当の補助金を受け取れるかは条件により異なります。

具体的な条件としましては太陽光パネルがすでにあることと6.34 kWh以上以上の蓄電池を保有する必要があります。

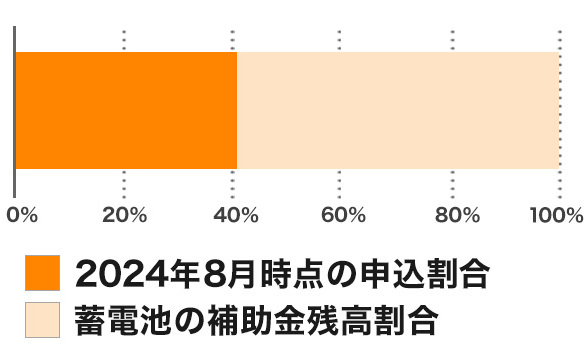

2024年8月時点での補助金予算消費状況としまして、約41%がすでに消化が確認できています。

この機会を見逃さずに蓄電池を導入して快適な生活を手に入れたい方は補助金の予算が残っているうちに早めの申し込みがおすすめです。

6.2 無料相談の活用

ご自身の家庭ごとに蓄電池の容量やあらゆる条件を見ながら緻密な計算することを考えるだけでも、気が滅入るって人が大半です。

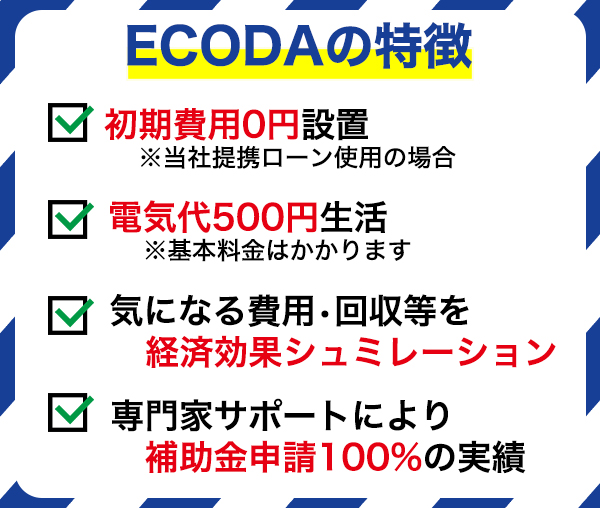

だからこそ、申請サポートや補助金についての無料相談ができるのがECODAです。

無料相談では、プロとして最適な蓄電池のご提案はもちろん。

相見積もり中であっても契約前であればお気軽にご相談してくださいということなので工事するしないは関係なく、お気軽に試してみてください。

また、直接お伺いして蓄電池の状態を調査して最適なプランを考え、提案いたします。

蓄電池や太陽光発電のことだけでなく、オール電化や電力会社のことなど、専門的なことについても気軽にお尋ねできます。

こちらも無料ですので安心してご相談ください。

6.3 ECODAで蓄電池を導入した方の声

皆さん、「分かりやすくて、スピーディーに対応していただけた」という声や「補助金を活用して蓄電池を設置して良かった」という声が目立ちます。

ご自身の家庭がどれくらいかお得になるか気になる方はぜひ、この機会を逃してしまわないよう早めに行動することをおすすめします。

7.まとめ 最適な家庭用蓄電池はプロと相談して選択する

ECODAでは、電気のプロが責任を持ってお客様のご予算やご要望に合った蓄電池をおすすめします。

初期費用0円※1で設置したり電気代500円※2になったりと、とにかくお客様にとってメリットを感じられない場合はご遠慮なくお断りくださいと伺っております。

*1当社提携のローン使用の場合

*2基本料金はかかります

ぜひ、お気軽に無料で相談して効果を実感してみてください。

また、補助金制度の申請サポートも対応しているので、お客様は初期費用の負担軽減に関する手間を省きながら準備を進められます。

まずはご自身のご家庭にあった最適なFIT後のライフスタイルを一緒に考えていきましょう。